En una ciudad de Europa. Invierno.

Las ambulancias, distinguidas con la cruz roja en el techo, ululan por las

empedradas calles de la ciudad, esquivando los socavones y cascotes

provocados por la metralla de las bombas arrojadas desde el cielo, por los

aviones aliados.

Maríam se ha levantado un poco ofuscada. Hace un tiempo de perros. Ha

llovido toda la noche y aunque ahora ha parado, toda la ciudad está triste y

gris. Lleva todo el mes sin ver un rayo de sol, cada día el agua cae a raudales y

los truenos se hacen eternos como si tuvieran un extenso eco del ruido de los

aviones y las bombas. Aprieta el frio y la niebla lo invade todo. Ella recuerda el

dicho: << al mal tiempo, buena cara>>. Se dice a sí misma: <<¡lo intentaré!>>.

Como muchas otras personas sale de su casa para ir al trabajo cuando todavía

es de noche. Algunos ya no tienen trabajo porque han sido destruidos, pero

cada día, tienen que buscar la siempre incierta supervivencia. Las estanterías

de las despensas están tan vacías que solo acumulan polvo. Los camiones de

abastecimiento, no pueden entrar ni salir de la ciudad con facilidad y las

granjas y huertas de los pueblos, o están arrasadas o son inaccesibles. En

silencio, recorren las calles que solo están iluminadas por las luces soñolientas

que desprenden algunas farolas que aún quedan de pie. Alumbran por encima

de sus cabezas dándoles un color mortecino a sus caras y ni siquiera se

cruzan con algún perro o gato callejero.

El sol no hace nada por aparecer de detrás de las nubes oscuras, casi negras,

que ocultan el cielo presagiando, que pronto comenzará a caer agua de nuevo.

Todo está sumergido como en un lamento de desesperación. Hay un silencio

pesado y monótono que solo se ve roto por los tañidos de las campanas de la

cercana iglesia de la Anunciación que más parece que se lamentaran que

llamar a la oración. Una lúgubre tristeza se extiende sobre la ciudad. De vez en

cuando, Mariam ha de dar un rodeo para no pisar los charcos que se acumulan

en los agujeros del asfalto hechos por los obuses. Conforme va llegando al

centro de la urbe, esa calma solo es interrumpida por el sonido de los pasos de

los transeúntes que suenan acelerados para ponerse a resguardo antes de que

se abra de nuevo el llanto de las nubes o vuelvan a caer las bombas. Las

personas andan de un lado para otro casi sin saber a dónde ir. Tienen

prendidas y reflejadas en sus caras y en sus cuerpos, el hambre, la miseria y

la ansiedad acumulada porque día tras día, se dan cuenta de que todo sigue

siendo ignoto e incierto. Todos se preguntan cuándo terminará esa pesadilla…

Y después de más de un año y medio de guerra, cuando parecía que las cosas

se iban sobrellevando, los habitantes son machacados de nuevo. Primero

arruinaron sus vidas los invasores que se adueñaron del país y no dejarontíteres con cabeza, matando y avasallando, destruyendo puentes, depósitos de

agua, patrimonio y riqueza por todas partes. Adueñándose de todo lo que

pudiera darles dinero y poder y, a renglón seguido, los que se suponen que

vienen a salvarlos, tienen que destruir todos los arsenales y puestos de mando

del invasor y por consiguiente, vuelven a sufrir los mismos (los ciudadanos).

En un poblado de África. Verano.

Mohamed, está sentado en el suelo con las piernas cruzadas y recostado en la

pared de su choza. Mira la luna que quiere emerger en el horizonte y a pesar

de que tiene una belleza sin igual, él está nervioso. El día anterior llegaron

noticias de que el presidente de su país había sido derrocado. Los rebeldes

creen y aseguran que el gobierno tiene preferencias con la etnia a la que

pertenece Mohamed.

Su poblado es muy pequeño, apenas 50 o 60 personas. Son pocas familias,

pero numerosas. Mohamed es el jefe del poblado y tiene dos esposas y cinco

hijos.

Cuando ya la luna está en su zenit, decide acostarse. En su choza redonda,

hecha de cañas y barro, ya descansan sobre alfombrillas sus mujeres y sus

hijos. El sueño tarda en venir a su encuentro y las pocas horas que consigue

dormir, lo hace con sueños turbulentos e inquietos.

A la mañana siguiente, cuando aún no había terminado de salir el sol,

Mohamed se despierta encharcado en sudor. Es un día de Julio de un calor

sofocante. Sale a la puerta de la choza y no corre ni una brizna de aire. Mira al

frente a causa del inmenso calor todo parece sumergido en ondulaciones,

dándole un aspecto borroso de ingravidez. Él sigue nervioso y alerta. Los

integrantes de la etnia contraria pueden aparecer en cualquier momento. Le

dice a su familia que va al arroyuelo a ver si pesca algo y que después, abrirá

el agua que inundará las zanjas para regar el mijo que toda la comunidad tiene

sembrado.

Es un pueblo tranquilo que solo piensa en tener una buena cosecha para

alimentarse ellos y a las gallinas y cabras que andan sueltos por la aldea.

Mohamed estaba disfrutando de una buena pesca cuando un reflejo dorado

sobre el agua del arroyo le sobresaltó. Giró la cabeza asombrado porque ese

color oro no podía ser del sol que aún no estaba en su punto culminante. Se le

desorbitaron los ojos, toda la cosecha ardía y conforme corría hacia el lugar

comenzó a escuchar los gritos y alaridos de su gente. Más de 100 hombres

armados con escopetas y machetes, habían entrado a degüello. Vio con

estupor que muchos hombres, mujeres y niños, yacían en el suelo en charcos

de sangre, entre ellos sus hijos los más mayores y un desgarrado grito salió de

su garganta tirándose hacia uno de los hombres que empujaba a una de sus

mujeres. El agresor sin esperar un segundo, disparó en el centro del pecho de

Mohamed dejándolo muerto en el acto. A los hombres que aún estaban vivos

aunque heridos, los remataron a machetazos.

Apresaron a las mujeres jóvenes y a las niñas, bien para que fueran sus

concubinas o para venderlas para explotación sexual. Cogieron a todos los

animales, se los llevaron y quemaron el pueblo.

A continuación, otras familias de la etnia de Mohamed, irán a las aldeas

contrarias para vengar la muerte de los suyos y así sucesivamente. Cuando el

gobierno intenta mandar tropas pacificadoras, no solo mueren la mayoría de las

dos etnias, sino que también sucumben los soldados pacificadores.

En algún lugar de la América Latina. Primavera.

Sueli, vivía en una rústica y miserable construcción en el corazón de la

Amazonía junto a un gran rio. Todo el poblado estaba edificado en una

especie de palafitos para que cuando crecían las aguas, no se inundaran. Se

alimentaban sobre todo de la pesca (que la hacían desde una canoa) y de la

mandioca. Comían poca carne porque aunque tenían gallinas y reses, la

mayoría de las veces, cuando estaban criadas, acababan en el mercado de la

ciudad más próxima. Con ese dinero tenían que cubrir otras necesidades. Su

padre no sabía leer ni escribir; un ser despreciable, un enfermo inhumano que

infringía a sus ocho hijos castigos desorbitados maltratando sus cuerpos.

Sueli no sabía exactamente cuándo era su cumpleaños porque, eso es

secundario en la Amazonía. Ni siquiera sabía nadar viviendo al lado de un rio

tan enorme. El miedo a las anacondas, cocodrilos, pirañas…, hacían que

ningún niño ni adulto se arriesgara a bañarse.

Las lluvias torrenciales, los mosquitos que te hacían dormir envuelto en

mosquiteras y aún así, te levantabas lleno de picaduras. La humedad constante

con las altas temperaturas y el rezumar del sudor de tu cuerpo que te

empapaba pareciendo que acababas de salir del rio, hacían que la vida fuera

insoportable.

Todos echaban la culpa de su mal vivir al gobierno de turno y como

consecuencia, surgieron las guerrillas. Cuando Sueli tenía 16 años, se enroló

en una de ellas. Al principio con mucho énfasis y orgullo. Pasaron los años y

poco a poco, se fue dando cuenta de que aquello no era lo que ella esperaba.

Allí también existía el “aquí mando yo”. La vida mísera arrastrada en la jungla.

El abuso, a veces también sexual y el sadismo contra los que luchaban, no le

hacía ninguna gracia. Y cuando el líder de su guerrilla llegó al poder, vio con

horror que era mucho peor que los que había anteriormente.

Ahora los pueblos se desplazan en éxodo buscando una vida mejor; en esa emigración,

muchos desaparecen y no se vuelve a saber de ellos.

En la actualidad, no quiere saber nada de los que fueron compañeros. Se ha

refugiado en Europa. Ha montado una pequeña tienda de ropa en una ciudad y

se gana la vida decentemente.

| ÁNGELES VENTEO LARA

NOTA:

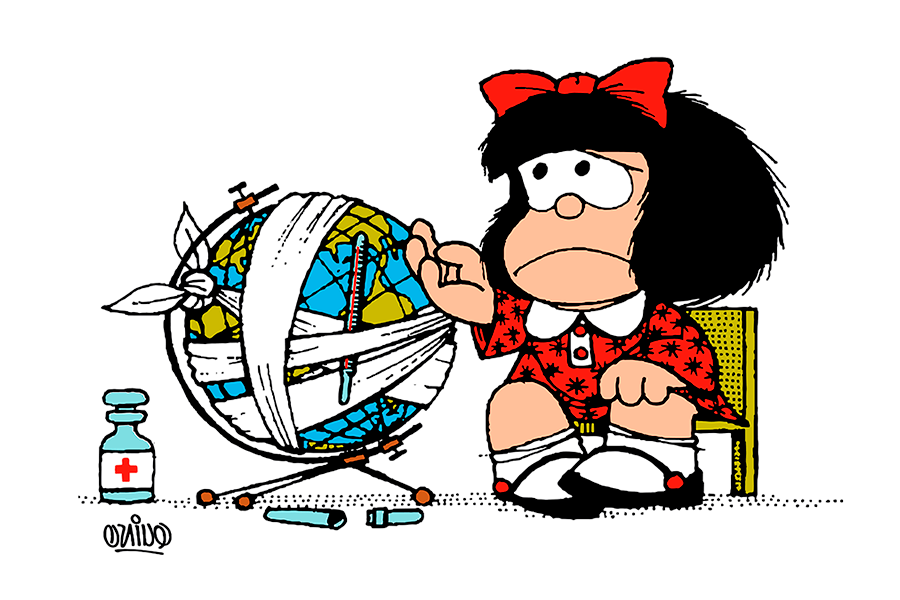

Estos relatos pueden adaptarse a cualquiera de los lugares que padecen los

más de 40 conflictos armados que hay actualmente. Más de la mitad están en

África, aunque solo se hable de Rusia y Ucrania o de Israel y Palestina.

Chicos europeos, africanos, americanos o de cualquier lugar del mundo, se

enfrentan segándose la vida unos a otros sin comprender muy bien el por qué.

Siempre por la avaricia de mandatarios que se odian y que no piensan que hay

unos padres, hijos, esposas, hermanos…, que tienen perdido el sueño

esperando el regreso a casa de estos jóvenes.

Según la Unidad de Víctimas de Colombia, entre 1985 y 2021, el conflicto

armado en ese país, afectó a más de dos millones de niños, niñas y

adolescentes a través del desplazamiento, el confinamiento, el reclutamiento y

el abuso y violencia sexual.

Las malditas guerras, están propiciadas por la avaricia del “ser humano” que

dejando de lado la parte espiritual, cultivan el odio y la envidia. Es el único

animal que disfruta con el ensañamiento. Los animales que llamamos salvajes,

matan para comer o para defenderse, pero no son sádicos con sus víctimas.

Los humanos, solo se preocupan de lo material, de la riqueza y el disfrute sin

preguntarse nunca: “¿qué sentido tiene nacer para morir?” La vida es una

acumulación de experiencias. Es un aprendizaje permanente y esa

despreocupación, nos lleva constantemente a la destrucción del hombre.

Nació en San José de la Rinconada (Sevilla) pero hace 41 años que vive en Antequera. Estudió en el Instituto Laboral Femenino y Escuela de Secretarias.

Ha compaginado su labor de ama de casa, con la consulta de Pediatría de su marido.

En 2004 comenzó su andadura en Colaboración Internacional,

concretamente en la provincia de Nara, región del Koulikoro en la República de Malí; hasta que en 2014 tuvo que abandonar el ir hasta allí, por culpa de la

rebelión de los tuaregs y un golpe de estado. Aún sigue en contacto con algunos de los amigos que allí hizo y sobre todo con una niña que se ha traído

en acogida en varias ocasiones, que ya es una mujer casada y con hijos a la que ayudó a hacer la carrera de enfermería y que la llama mamá. Actualmente

y desde hace muchos años, es la vicepresidenta de la Plataforma para la promoción del voluntariado de la comarca de Antequera.

A Ángeles le gustaba leer desde muy pequeña; ya con cinco años leía de corrido las “Lecturas Graduadas” y el primer libro que le compró su padre fue

“Otra vez Heidi” de Juana Spyri. Aunque siempre le han gustado los libros, solo se planteó escribir cuando en 2015 se le concedió el premio Cristobalina Fernández de Alarcón, pero no comenzó hasta el año pasado que se apuntó al

“Taller de Escritura Creativa”.